Volvemos hoy con una segunda publicación del proyecto ANIFAM (Animales y Familias). En esta ocasión, nos centramos en un tema que parece curioso pero que tiene mucho que discutir: ¿cómo nos referimos a nuestros animales de compañía en el día a día? ¿hay alguna palabra que sea universal para hacerlo?

Nuestro artículo se titula «‘There Is Not a Word’, but Is It Necessary? Analyzing Pragmatic Decisions Regarding Terminology Within Multispecies Family Relationships» [«No hay una palabra pero, ¿es necesaria?» Análisis de las decisiones pragmáticas sobre la terminología usada en familias multiespecie]. Vuelve a estar firmado por Javier López-Cepero, Alicia Español y Ángel Rodríguez-Banda, psicólogos de la Universidad de Sevilla.

Elegir bien tus palabras no es tarea fácil

Los estudios sobre el lenguaje y la comunicación tienen distintas vertientes. Una parte de ellos se centran en la estructura de lo que decimos; otros, en cómo generamos símbolos que representan cosas (o personas); pero si un aspecto es relevante en psicología, ese es el de la pragmática (utilidad del lenguaje para permitir la relación entre individuos). El presente trabajo se interesa por cómo las palabras que usamos al hablar de nuestros animales de compañía demuestran el alcance de nuestra relación.

La discusión sobre qué palabra (o palabras) es la mejor para referirse a los animales de nuestras vidas está viva en la literatura. Por ejemplo, el término «mascota» genera bastante rechazo en parte de la población, ya que suele asociarlo con dominación del humano sobre el animal. A la vez, términos de más reciente aparición, como «familia multiespecie» o «compañero animal» buscan marcar la proximidad entre individuos de distintas especies, pero suelen encontrar más rechazo en otros grupos sociales. Nosotros podemos dar fe de que, cuando uno trabaja con animales de compañía, los términos son siempre un terreno en el que es fácil resbalar.

En este trabajo, usamos la teoría pragmática de la comunicación humana (Jackson, Bavelas y Watzlawick, 1967) como base para analizar los datos obtenidos a través de grupos de discusión. Es una teoría clásica pero vigente, y tiene muchas utilidades prácticas para el día a día. Si alguien quiere saber más, puede pulsar sobre el gráfico de la derecha.

El proceso de elección importa más que la palabra elegida

Por lo tanto, sabemos que cada término conlleva unas connotaciones, y que éstas cambian con el tiempo y en función del contexto en que te muevas. Eso hace que cualquier elección conlleve una probabilidad de éxito (y también un riesgo). En base a lo que encontramos en las entrevistas, distinguimos tres temas relevantes: la relación mantenida, la presión social y las estrategias seguidas para equilibrar ambas cosas.

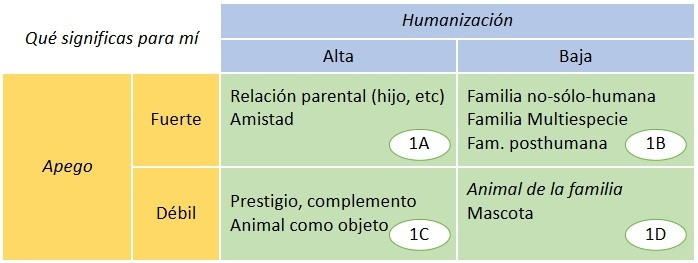

A. El tipo de vínculo: No todas las personas vemos lo mismo en nuestra relación con animales no humanos. Para algunos, perros o gatos pueden ocupar un lugar muy similar al de los hijos u otros familiares; otros los consideran muy importantes, pero entienden que no pueden ocupar «lugares humanos»; otros disfrutan con su compañía, pero no llegan a considerarlos parte de la familia… hay muchas opciones posibles. Nosotros propusimos una clasificación basada en dos dimensiones: fortaleza del vínculo y humanización (grado en que los animales viven «vidas de humano»). Esta clasificación es relativamente novedosa, ya que la literatura suele hablar de humanización como sinónimo de antropomorfización, pero nosotros pensamos que eso no es correcto -ya trabajamos en un nuevo estudio al respecto-.

B. Quién observa: El significado del animal de compañía en tu día a día no es el único elemento a tener en cuenta. Los participantes incidieron mucho en que el contexto social afecta mucho a cómo hablamos de nuestra relación. Así, cuando uno espera que la audiencia sea empática con tu percepción suele ser más abierto y franco que cuando espera que se le critique. Y ojo, que la crítica puede venir de cualquier lado: igual que pueden decirte que eres «demasiado sensible» con los animales, también pueden decirte que «no tienes corazón» por considerarlo «solo un animal».

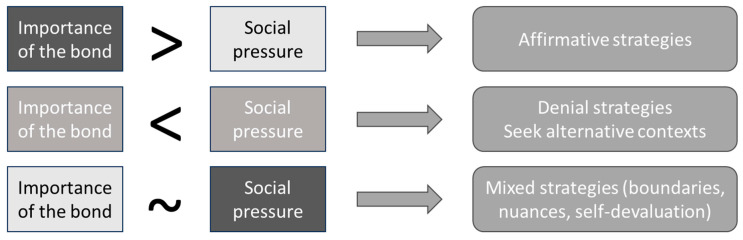

C. Tomando decisiones: Finalmente, los participantes tomaron decisiones prácticas para poner en equilibrio la importancia del vínculo y la presión social. ¿Y qué tiene esto de nuevo? Pues que pudimos encontrar varias estrategias, que conectan con los principios de la teoría de la comunicación humana y que se alternan entre sí. Es decir, no existe una palabra concreta, sino que la mayoría va a ir cambiando de opción… con los costes que esto puede acarrear. Las estrategias encontradas fueron las siguientes:

c1. Cuando la relación pesa más que la presión, uno se expresa libremente. Esto no exime de tener choques con personas que mantengan opiniones diferentes, pero al menos te permite mantener la coherencia entre lo que sientes y lo que dices.

c2. Cuando la presión social es más importante que el vínculo, uno tiende a retirarse del contexto o a ocultar lo que siente hacia el animal. Esto puede tener un coste emocional, ya que estás, en cierto modo, negando (quizás «traicionando») a un animal que para ti es parte de la familia. En ocasiones, esto puede vivirse como opresivo, y fueron varios los participantes que comentaron tener la necesidad de buscar contextos donde expresarse con mayor libertad (por ejemplo, cuando familia y amigos no te entienden, la gente suele buscar grupos en redes sociales).

c3. Finalmente, cuando el equilibrio entre vínculo y presión social impide tomar una decisión clara, los participantes usaban estrategias intermedias. Por ejemplo, llamar al animal «su hijo» pero luego decir «que es broma»; también fue frecuente proponer límites a la sensación descrita («es un miembro más de la familia, pero sé que hay diferencias y no te voy a decir que es un humano, yo diferencio»); o realizar comentarios que devaluaban lo dicho («no me hagas mucho caso», «yo es que soy así de especial»). Es decir, se dijo una cosa y su contraria dentro de la misma conversación.

Implicaciones de las conclusiones

Estos resultados parecen sencillos de entender, pero no habían sido descritos en la literatura científica previamente -por lo general, los estudios desarrollados parecen asumir que nuestras elecciones son constantes y consistentes con independencia del contexto-.

Desde nuestra experiencia, poner el énfasis en el equilibrio -a veces precario- entre dos fuerzas -importancia del vínculo y presión social- permite destacar algunos retos cotidianos a los que se enfrentan las personas que conviven con animales. Por supuesto, la mayor parte de estos debates pueden resolverse por cauces naturales, pero no deja de ser relevante destacar que muchas personas pueden sentirse violentadas o presionadas para ocultar o negar su modelo de familia. Sabemos que las familias han cambiado mucho y siguen cambiando continuamente, pero las configuraciones menos frecuentes suelen tener que pelear mucho más para ganar visibilidad -y respeto-.

En el ámbito profesional, cabe destacar la importancia de atender a estas dificultades al realizar evaluación y tratamiento familiar, o al aplicar medidas que puedan influir en el funcionamiento del hogar. Si no preguntamos ni respetamos la identidad de la familia, la probabilidad de éxito se reduce porque obligamos a los receptores a elegir entre ser fieles a sí mismos o seguir al terapeuta. Por lo tanto, tener una visión más amplia y estar atentos a los indicadores de tensión al elegir los términos tiene un sentido práctico.

Hasta aquí el resumen del artículo. Recuerda que puedes descargarlo (en inglés) gratuitamente en la página web: https://doi.org/10.3390/ani15040568.

Un saludo y hasta la próxima